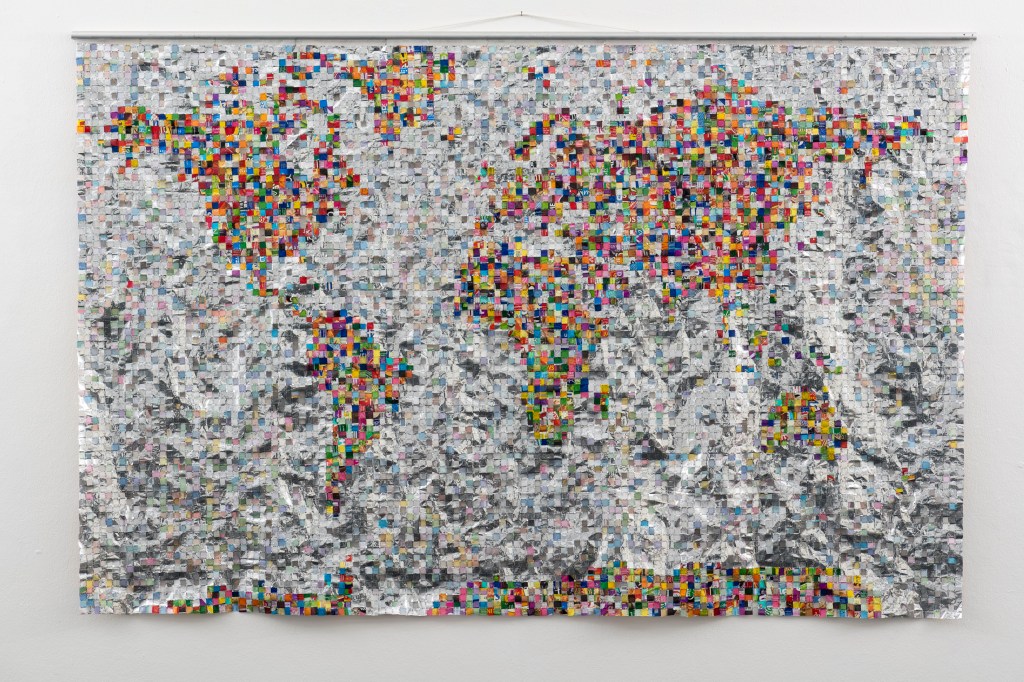

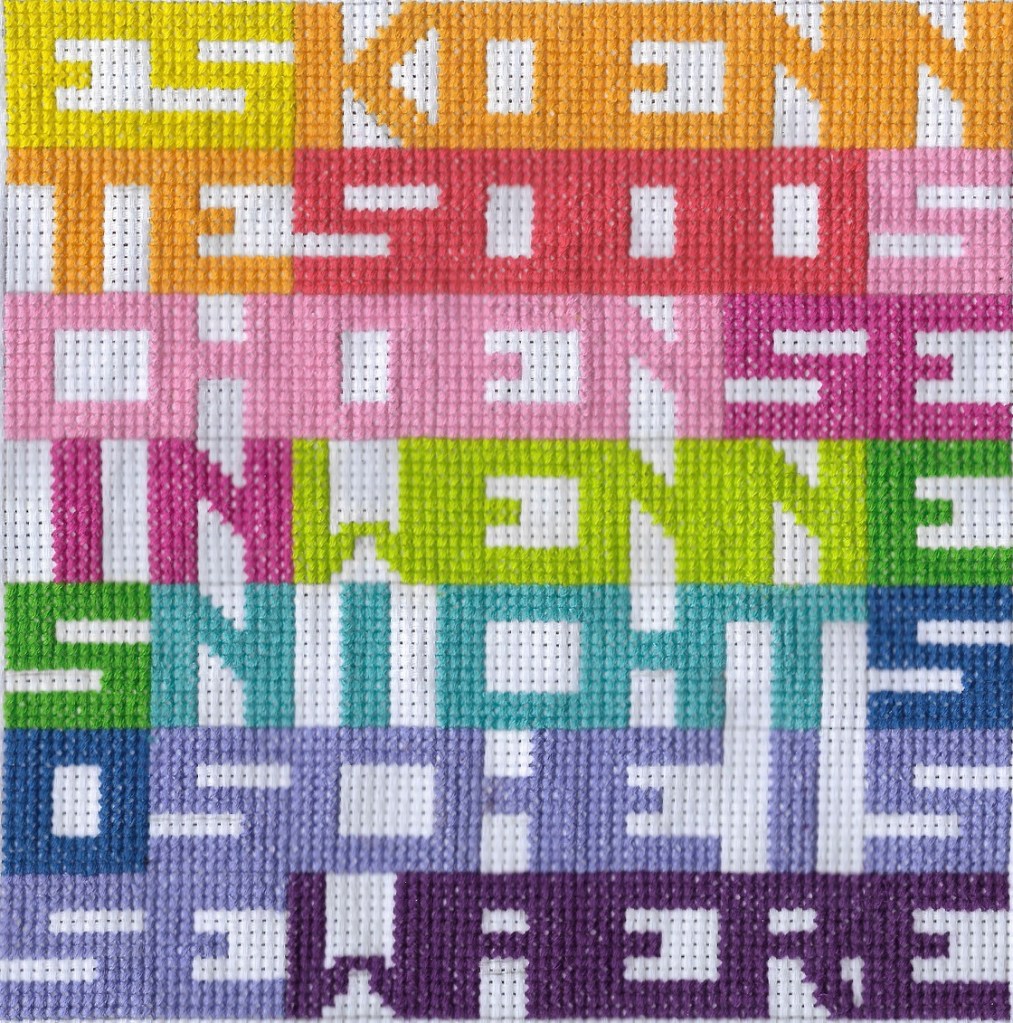

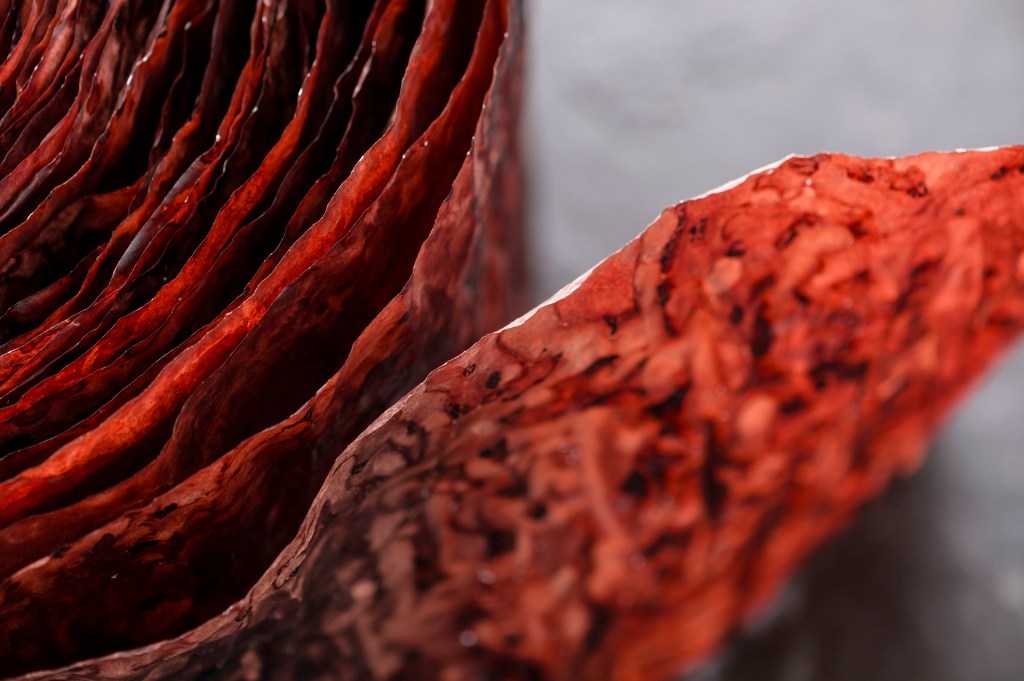

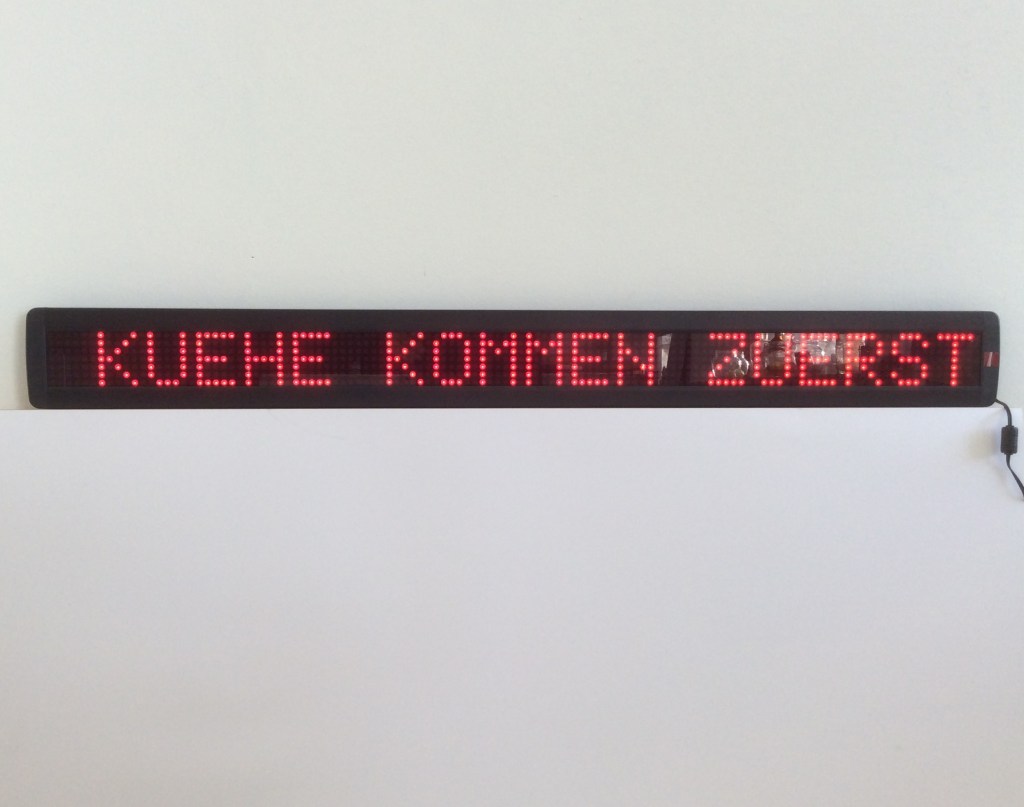

Für ihre Installationen arbeitet die Künstlerin Ruth Bergmann mit dem Gegensatz einer starken formalen Ästhetik und irritierenden Inhalten.

Im Vordergrund steht dabei die reduzierte Formensprache, bei der stets die Beschaffenheit der verwendeten Materialien sichtbar bleibt. Auf den zweiten Blick ergeben sich aus den verwendeten Materialkombinationen oder der Anordnung der Objekte bestimmte Zusammenhänge, die die betrachtende Person im gesellschaftlichen Kontext verstehen kann. So thematisiert die Künstlerin bestimmte Bereiche, die als unangenehm oder sogar tabuisiert empfunden werden, wie Massentierhaltung oder die Zerstörung der Umwelt.

Die zurückgenommene Formensprache, zusammen mit der Erkennbarkeit der zugrundeliegenden Konzeption und der verschiedenen Materialien erinnern an minimalistische Positionen. Ruth Bergmann erweitert allerdings diese rein formal- ästhetische Herangehensweise um eine politische Komponente: sie bringt unangenehme und grausame Inhalte mit ins Spiel, die sie jedoch innerhalb ihrer eigenen Ästhetik umsetzt. So gibt sie – aufgrund der zunächst durch die Kunst erzeugte Distanz– den betrachtenden Personen die Möglichkeit, über bestimmte Sachverhalte zu reflektieren. In dieser beinahe radikal-ästhetischen Umsetzung von irritierenden Themen ähneln die Arbeiten Ruth Bergmanns denen Damien Hirsts – bei deren Betrachtung man sich auch im ständigen Konflikt zwischen dem Reiz der formalen Schönheit und dem Schrecken durch die grausamen Inhalte befindet.

Mit der offenen Gestaltungsweise ihrer Arbeiten scheint Ruth Bergmann die Rezipienten und Rezipientinnen weniger ermahnen, sondern vielmehr auf bestimmte Aspekte hinweisen zu wollen. Damit räumt sie ihnen die Möglichkeit ein, die Zusammenhänge selbst zu durchdenken und eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, und die klaren Konzeptionen ihrer Arbeiten mit eigenen Emotionen aufzuladen.

Text: Laura Kubitzek